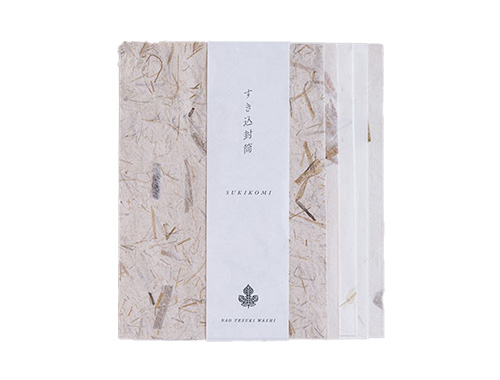

名尾手すき和紙 すき込封筒

名尾手すき和紙 すき込封筒

名尾手すき和紙では、通常和紙の原料として使われる楮(コウゾ)ではなく、繊維が長く繊維同士が絡み合いやすい梶の木(カジノキ)を使用しているため、すき込みの技法に適しているのが特徴。襖紙や障子紙に用いられてきた植物などの異素材を和紙に混ぜ込む「漉きこみ」の技術を応用し、和室を彩ってきた季節の植物入りの和紙を封筒に仕立てました。そんな特徴を活かし、い草/紅葉/菜の花/紅花/紫陽花、それぞれをすき込んだ封筒5種です。季節や手紙の内容に合わせてお使いいただけます。

名尾和紙の歴史

300年の歴史を持つ佐賀の名尾手すき和紙は、和紙の原料のひとつである梶(カジ)の木の栽培から一枚の紙ができるまでの全ての工程を佐賀県の名尾で行う手すき紙の工房です。

江戸時代、山に囲まれた名尾は耕地面積が少なく、そこで生活する農家は貧しい暮らしを余儀なくされていました。そうした状況を脱するべく、名尾村の庄屋であった納富由助が紙すきの技術を名尾に導入したことが、名尾和紙のはじまりとされています。

紙すきに欠かすことのできない清流に恵まれ、原料となる梶(楮の原種)が多く自生していた名尾では、由助による技術の導入後、村をあげて紙づくりを開始。もとは冬から春にかけての農閑期の仕事としてはじめられた製紙業でしたが、丈夫な名尾和紙の評判は次第に高まり、藩政時代には国札(藩札)の紙や役所の用紙などを製造するまでに。

しかし、明治維新以降は機械化による大量生産の時代が到来したことで、製紙業は衰退していきます。昭和の初めには100軒ほどの家が和紙をつくっていたとされますが、徐々に減少。現在では「名尾手すき和紙」を掲げる谷口家一軒だけが、その歴史を紡ぎ続けています。

名尾和紙の特徴

名尾手すき和紙では、通常和紙の原料として使われる楮(コウゾ)ではなく、名尾地区で自家栽培している梶の木(カジノキ)を使用しています。楮に比べて繊維が長く繊維同士が絡み合うため、薄手でも丈夫な紙ができるのが特徴です。 そうした特徴を評価され、名尾手すき和紙の紙は長らく、光を通すための薄さと、墨書きされても穴が空かない強度の両方が必要とされる提灯用の紙をはじめ、番傘、合羽、障子紙などに使われてきました。

名尾手すき和紙ができるまで

1. 梶の木の栽培

1年かけて自家栽培する原料の梶の木。春から秋へと成長し、1月に刈り取りのときを向かえます。

2. 蒸し

梶の木は刈り取ったあと長時間放置すると皮が剥がれなくなるため、刈り取り後すぐに大釜で1時間ほど蒸し上げます。

3. 皮剥ぎ

蒸し上がった梶の木は熱いうちに手早く皮を剥ぎます。熱いうちに剥がなければならないため、スタッフ総出で作業にあたります。

4. 皮干し

剥いだ梶の木の皮を束ね、ひと月ほど吊るして乾かし、干し上がった皮は倉庫で保管されます。

5. 水槽で戻す

保管しておいた皮を2日間程度水槽に浸けて戻し、50cm程度の長さに切りそろえます。

6. 梶煮

皮を大釜に入れ、約2時間煮ます。

7. 晒し

大釜で煮た後、どろどろになった原料を水槽に入れ、約3日間晒します。天日と地下水に晒されることで白い梶の木の繊維が見えてきます。

8. 打解

打震機で1時間ほど打解。叩きながら繊維をほぐすことで、太く硬い繊維が細く柔らかくなります。

9. 撹拌

鎌のような刃がついた撹拌機に繊維と水を入れ、10分ほどかき混ぜることで繊維が2、3cmの長さになり、綿のような原料ができます。

10. ネリづくり

トロロアオイを1年間以上水槽に浸けてできた「ネリ」を必要量取り出し、さらに叩いて粘りを出します。

11. 紙漉き

漉き舟に原料と水、ネリを入れて調合。桁と呼ばれる木枠と目の細かい簾を使って水をすくい、繊維をむらなく絡ませるために縦横に揺らしながら紙を漉きます。

12. 圧縮

漉き上がった紙は端をそろえて重ねられ、ジャッキを使って何度も締められることで水分が落とされていきます。

13. 乾燥

搾り終わった紙を1枚ずつ乾燥機に貼り付け、刷毛で空気を抜きながら乾かしていきます。

14. 紙選別

紙の厚みを指先で確認し、傷などがないか選別。選別が終わった紙は300枚単位で束ねられます。

どんな商品をお探しですか?

どんな商品をお探しですか?